Quelle: http://www.flickr.com/photos/dionh/7873000456/sizes/o/in/photostream/

Quelle: http://www.flickr.com/photos/dionh/7873000456/sizes/o/in/photostream/Don Hinchcliffe’s Social Media Acquisition Galaxy (April 2013)

www.flickr.com/photos/dionh/7873000456/

Laut einer Erhebung des Verbandes BITKOM nutzen in Deutschland inzwischen immerhin auch schon rund Viertel der Unternehmen Corporate Social Software für Wissensaustausch, Zusammenarbeit, interne Kommunikation – und besseres Betriebsklima. In den USA sind es 80% der Forbes 500 Unternehmen . . .

Seit langem steht der Begriff Web 2.0 als Synonym dafür, dass Internetnutzer nicht nur passiv surfen, sondern sich aktiv beteiligen. Social Media Anwendungen wie Wikipedia, Twitter oder Facebook und eigene Blogs wurden universelle Informations- und Kommunikationsmittel. Und ihre weite Verbreitung zeigt, dass sie den heutigen Bedürfnissen vieler Menschen entgegenkommen. So entstand im Netz eine neue, virtuelle Öffentlichkeit. Nicht mehr nur „one-to-one“ (Gespräch), „one-to-may“ (Rundfunkprinzip) sondern „many-to-many“: Viele senden Botschaften – und jede/r kann auch selbst reagieren: antworten, weiterleiten, multiplizieren. Das hat die bisherigen Kommunikationsstrukturen und –hierarchien verändert, belebt, aufgebrochen, um nicht zu sagen: revolutioniert.

Enterprise 2.0: Wissensmanagement und Social Media im Unternehmen

Parallel zu dieser Entwicklung im Internet wurde schnell klar, dass Social Media nicht nur als externe Marketinginstrumente immer wichtiger werden, sondern auch für die „interne Öffentlichkeit“ eines Unternehmens nützlich sind. Denn heute wird immer mehr flexibel gearbeitet: an verschiedenen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten, Projektteams werden aus unterschiedlichen Abteilungen zusammengesetzt, manche Mitarbeiter sind dauernd auf Achse, im Außendienst. Aber sie alle müssen sich informieren können: Was gibt‘s Neues im Unternehmen? Wer arbeitet gerade an was? Wo sind die eigenen Experten? Wer kann bei Problemen helfen? Wie ist die Stimmung? Wie „tickt der Laden“? – Enterprise 2.0 bedeutet, dass Internettechnologien die Zusammenarbeit und Wissenstransfer in Unternehmen (engl. Enterprise) verändern.

Siemens war eines der ersten Unternehmen, das dieses Thema anging: Das Technoweb entstand 1998 innerhalb eines kleinen Teams zur Unterstützung der Softwareentwicklung. Sukzessive wurde das System erweitert. Im Jahr 2009 gab der Zentralvorstand den Auftrag, den Nutzen dieser mittlerweile modernisierten Plattform (Liferay) für das gesamte Unternehmen durch die Freischaltung für 100.000 Mitarbeiter zu prüfen. Ähnlich sind IBM (Beehive) und HP (WaterCooler) vorgegangen. Freilich hatten diese den Vorteil, dass sie ihre Services selbst entwickeln und damit optimal auf sich zuschneiden können. Zunächst stand stets das „Wissensmanagement“ im Zentrum. Groupware solche Systeme für die vernetzte Zusammenarbeit genannt: Gemeinsam Dokumente erstellen und verwalten, Projekte managen, Kalender führen, Aufgaben zuteilen… Sharepoint von Microsoft ist so eine typische Content-/Document Management Software.

Parallel entstanden in der Welt „draußen“ die so genannten „sozialen Netzwerke“, Blogs und Microblogs: Was mache ich gerade? Wer teilt meine Interessen? Wie geht es mir? Das ist meine Meinung dazu. Hier steht das Ich im Vordergrund – erzählt von sich, was es gerade erfährt, darüber denkt, und präsentiert sich auch in einem (mehr oder minder gepflegten) „Profil“.

Etwas spezifischer, weniger spektakulär finden sich solche Funktionen bei LinkedIn oder Xing. Diese Berufsnetzwerke sind sozusagen das Karriere-Facebook. Interessant sind sie zum Knüpfen neuer Kontakte und für Unternehmen zur Fachkräftesuche.

Von der Groupware zur Corporate Social Software

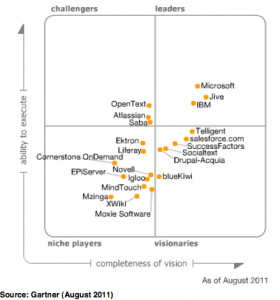

Quelle: http://socialwrks.com/wp-content/uploads/2011/09/gartner-magic-quadrant-2011.png

Quelle: http://socialwrks.com/wp-content/uploads/2011/09/gartner-magic-quadrant-2011.pngGartner Magic Quadrant for Social Software in the Workplace

Die heutige Generation von Corporate Social Software versucht alle Funktionen zu vereinen: Kommunikation, Gruppenarbeit, Expertensuche. Siemens, IBM und HP haben ihre Entwicklungen entsprechend ergänzt und auch in SAP wurden einzelne Elemente integriert. Firmen, die nicht selber entwickeln, können inzwischen unter mehr als 20 verschiedenen Corporate Social Systemen wählen: Für das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Gartner gelten 5 als führend: Sharepoint, IBM Connection, Salesforce, JIVE und Yammer. Ähnlich sieht das auch IDC.

Auch in Microsoft Sharepoint wurden „persönliche“ Funktionen integriert. Aber den Managern in Redmond hat wohl mehr imponiert, was eine kleine Firma aus Paolo Alta da binnen vier Jahren auf die Beine gestellt hat. Nach eigenen Angaben wird Yammer derzeit von 200.000 Firmen mit insgesamt 8 Millionen Mitarbeitern eingesetzt. 80% der umsatzstärksten Unternehmen der USA seien darunter. Also so tat Microsoft das, was sie immer in so einem Fall machen: Sie haben Yammer gekauft, im Frühjahr 2012 für 1,2 Mrd. Dollar. Erklärtes Ziel dabei ist, Yammer mit Sharepoint, Office, usw. zu verknüpfen.

Die E-Mail ist tot?

Realität ist ja heute, dass Menschen gemeinsam Projekte erledigen, die eben nicht in der gleichen Abteilung, auf der gleichen Etage, oder am gleichen Standort und gar zur gleichen Arbeitszeit sitzen und sich mal auf die Schnelle telefonisch oder persönlich absprechen können. Diese Flexibilisierung der Zusammenarbeit hat das zeit- und ortsunkritische Kommunikationsmittel „E-Mail“ in den letzten 20 Jahren ja zunächst einmal ermöglicht. Inzwischen aber quillen die elektronischen Briefkästen über. Kein Wunder: Pro Minute laufen 200 Millionen E-Mails laufen über das Internet, fast 300 Milliarden sind es am Tag. Und 80% davon sind als irrelevant oder sogar Spam zu bewerten, twitterte Intel.

Als vor ein paar Wochen die Bild-Zeitung meldete, ein Berliner Beamter habe angekündigt, alle E-Mails, die während seines Urlaubs eingehen, würden gelöscht, gab es heftige Diskussionen zu Für und Wider. Und schließlich empfinden viele interne E-Mails mit großem Verteiler schlichtweg als Zumutung. Vielleicht, weil die E-Mail noch immer eher als Brief betrachtet und deswegen als eher persönlich betrachtet wird?

„Die E-Mail ist tot“ wird inzwischen proklamiert. Atos, eine andere weitere französische IT-Beratungsfirma, hat intern sogar die Parole „Zero Email“ ausgegeben: Bis zum Jahresende 2013 soll die gesamte interne Kommunikation über soziale Plattformen – und Telefon laufen.

Dies ist eines der am häufigsten genannten Vorteile: Corporate Social Software soll eine effizientere interne Kommunikation ermöglichen.

Wege zum Ziel

„Pull“ statt „push“ – „Abholen“ statt „Zumüllen“: Klingt zunächst einmal überzeugend und vielversprechend. Bedeutet aber vor allem einen Prinzipienwechsel, bei dem die Mitarbeiter anstatt auf Benachrichtigung zu warten, selbst aktiv werden müssen: Man klinkt sich in einen „Feed“ ein, eine Gruppe, ein Thema, oder „followed“ Kollegen und Vorgesetzten. Die wiederum aber dürfen nicht stumm sein, sondern sollten die neue Kommunikationsform aktiv und vorbildlich ausüben. Freilich wird es immer mehr „Nehmer“ als „Geber“ geben. Die Aktivitätsquote in internen – wie auch den offenen – sozialen Netzwerken sieht stets so aus: 10% der posten und diskutieren lebhaft , 90% schauen nur zu – was aber nicht heißt, dass das keinen Einfluss auf sie hätte.

Auch wenn viele Jüngere in der Belegschaft Social Media in ihrem Privatleben längst integriert haben und sie bei der Einführung von Corporate Social Software intern als Katalysator wirken, es braucht oft einige Zeit und Anläufe bis die Älteren, die oft ja auch deren Vorgesetzte sind, diese neuen Möglichkeiten nicht nur dulden, sondern akzeptieren, besser noch: aktiv und vorbildlich mitmachen. Hier wird schnell deutlich, ob Führungskräfte noch typisch hierarchisch reagieren, oder schon einen moderierenden und motivierenden Stil pflegen. Sobald das Management einer Firma auch postet, steigt die Aktivität aller beträchtlich.

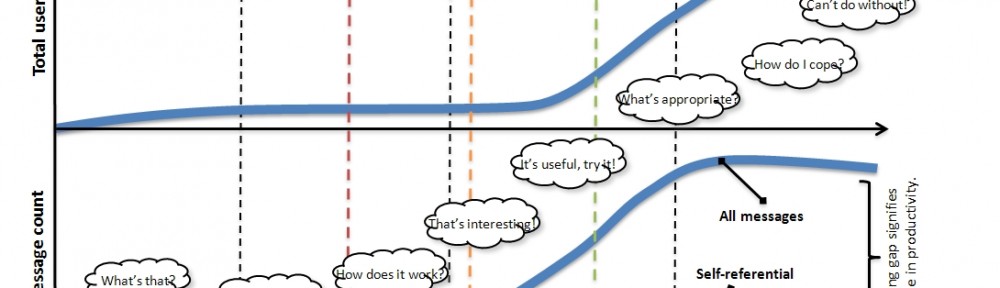

Quelle: http://de.slideshare.net/karisyd/snep-social-network-emergence-process

Quelle: http://de.slideshare.net/karisyd/snep-social-network-emergence-processKai Riemer: SNEP – Social Network Emergence Process

de.slideshare.net/karisyd/snep-social-network-emergence-process

Egal welches der vielen anderen Beispiele man verfolgt, wird klar: Von Null auf Hundert geht es nicht. Es braucht Zeit, bis diese neuen Tools handwerklich beherrscht und inhaltlich zielgerichtet genutzt werden. Egal nach welcher Methode – projekt-orientiert oder nach ‚Trial and Error“ – die Software eingeführt wurde. Der typische Verlauf scheint stets von vier Phasen bestimmt zu werden: Start – Vernachlässigung – Begeisterung – Produktivität.

Auch wenn dieser Entwicklungsprozess idealerweise als Selbstläufer zu wünschen wäre, sollte einiges unterstützend auf den Weg gebracht werden. Viele Unternehmen haben dafür ein Leitbild (mission statement), Verhaltensregeln (code of conduct) und Netiquette mit Tipps, wie das Netzwerk vorbildlich genutzt wird ausgearbeitet.

Insgesamt belegen alle bisher untersuchten Fallstudien die durchwegs positiven Effekte für die Unternehmenskultur beim Einsatz von Corporate Social Software: Offenere und breite Diskussionen, bessere Zusammenarbeit und Problemlösungen, mehr Engagement und Möglichkeiten sich einzubringen. Und welches Unternehmen will das alles nicht?

Tiefer einsteigen:

Mehr Infos zum Stöbern:

Pingback: Mit Social Software zum Unternehmen 2.0 | bleis...